由香港科技大学(科大)领导的国际研究团队通过对东亚人群(包括中国人和日本人)和欧洲人群进行全面的基因分析,识别出了对阿尔茨海默病具有保护作用的关键遗传因素。这一突破性发现为相关遗传因素如何发挥保护作用提供了新线索,揭示了阿尔茨海默病的发病机制。

要点:

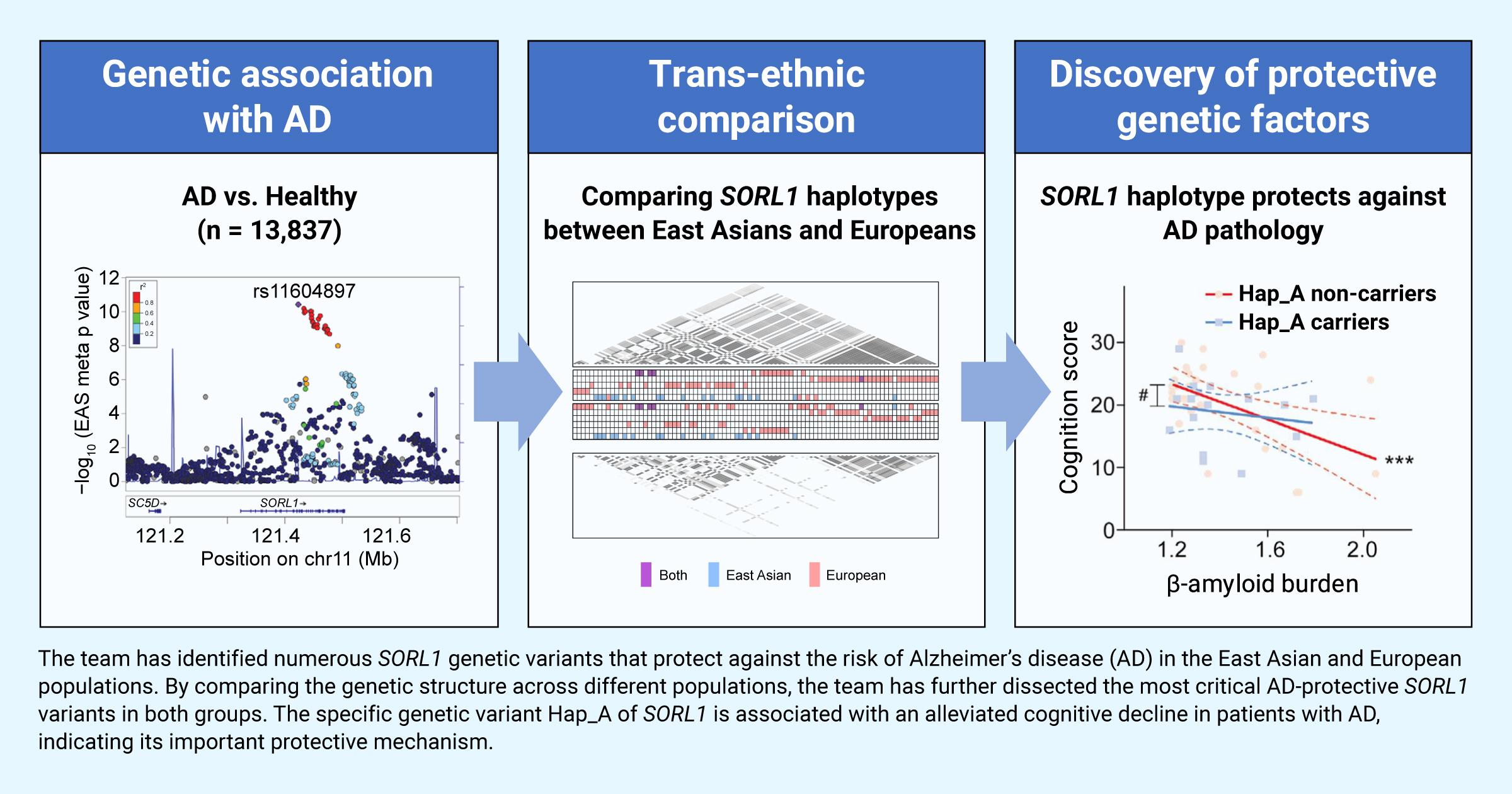

- 发现:识别出一种对阿尔茨海默病具有保护作用的基因变异──SORL1基因的单倍型”Hap_A”,其在东亚人群(包括中国人和日本人)中的出现频率是欧洲人群的168倍。

- 证据:研究显示,Hap_A与较佳的认知表现有关,并且与人体组织中SORL1的表达增加有关。SORL1是一种与阿尔茨海默病密切相关的重要蛋白受体。

- 意义:这项研究展示了跨种族遗传研究有助于揭示遗传因素对阿尔茨海默病的影响,而且发现了SORL1蛋白异构体的一种特定编码变异,它有潜力成为进一步研究该疾病机制的重要靶点。

阿尔茨海默病是一种严重的神经退行性疾病,影响着全球逾5000万人口,给社会经济带来了巨大的负担。然而,有效的治疗方法仍然有限,主要是因为该病的致病机制复杂,用于药物开发的有效靶点也很少。

在过去十年,SORL1基因(分拣蛋白相关受体L1基因)的研究在阿尔茨海默病领域备受关注,因其编码的蛋白质SORL1在调节大脑中β淀粉样蛋白(Aβ)的生成和清除方面起着关键作用。Aβ是一种有毒的蛋白质,当它在大脑中积聚并形成斑块,会损害脑神经细胞,进而导致阿尔茨海默病的病征出现。针对欧洲族群进行的研究表明,某些SORL1基因变异对阿尔茨海默病有保护作用,使其成为疾病干预的潜在靶点。然而,大多数基因研究主要集中于欧洲人群,对SORL1基因变异如何影响其他族群的了解非常有限。为了深入了解这些SORL1基因变异如何对不同族群阿尔茨海默病起保护作用,并借此增进对该病遗传机制的理解,开展涵盖东亚和欧洲人群的全面研究显得至关重要。

有见及此,科大校长、晨兴生命科学教授兼香港神经退行性疾病中心主任叶玉如教授领导的跨学科团队,与伦敦大学学院的John Hardy教授、新泻大学的宫下哲典教授和中国科学院深圳先进技术研究院的陈宇研究员合作,并利用阿尔茨海默病神经影像行动计划等国际公开数据,进行了跨东亚(包括中国内地、香港以及日本)和欧洲人群的全面基因关联分析。

研究团队在东亚和欧洲人群中发现了关键的SORL1基因变异。尤其是,SORL1的变异位点之一”Hap_A”在东亚人群中对阿尔茨海默病发挥强效保护作用,而这一基因变异在欧洲人群中则相对罕见。具体而言,Hap_A在东亚人群中的出现频率是欧洲人的168倍。团队的分析显示,与不携带该变异的个体相比,携带Hap_A基因变异的个体具有更好的认知功能,他们的脑退化程度较低,出现的阿尔茨海默病病理征状也较轻。研究结果亦表明,不同族群拥有发挥阿尔茨海默病保护作用的不同基因变异。

为了进一步探明这些保护性SORL1基因变异在人体系统中的生物机制,团队全面研究了这些变异的功能作用。结果表明,阿尔茨海默病保护性基因变异与SORL1水平增加有关,并可能调节和免疫与神经功能相关的生物通路。值得注意的是,团队发现了一种特定的编码变异,它可以调节一种特定的SORL1蛋白异构体的表达和功能,而这在过往缺乏全面的研究。这项发现为SORL1蛋白调节阿尔茨海默病风险的分子机制提供了崭新的见解。

叶教授表示:“这项研究让我们进一步明白了SORL1在阿尔茨海默病发病机制中的作用,并展现了其在新药开发中的潜力。透过国际研究合作,我们建立了东亚人群阿尔茨海默病的全面资料库,有助研究不同族群的阿尔茨海默病遗传因素。”

是项研究得到了中国国家自然科学基金委员会及香港研究资助局联合科研资助基金计划和香港特别行政区政府InnoHK计划的支持。研究由科大、伦敦大学学院和新泻大学的研究团队,以及威尔斯亲王医院和伊利沙伯医院的临床医生合作进行。研究结果最近刊载于国际权威科学期刊Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association,并发表在关注阿尔茨海默病研究的学术交流平台Alzforum上。